患者眼中的“睡一觉”,远不止“睡着”这么简单。需要多种药物精准配合,确保患者在手术中没有意识、疼痛反应和记忆。整个过程中,麻醉医生会全程监测生命体征,实时调控药物剂量,保障患者安全。

长期大量饮酒的人,肝药酶活性会增强,导致麻醉药物代谢加快,因此对麻醉药的需求量可能更高。麻醉医生会根据患者的饮酒史、身体状况和术中生命体征,灵活调整药物种类和剂量,目前临床中从未出现过“麻不倒”的情况。

手术前禁食禁水是所有麻醉前的重要准备,并非仅限全麻。无论是全麻还是局麻,术前禁食禁水的核心目的是排空胃部,避免手术中因胃内容物反流、呕吐导致误吸,甚至窒息。千万别以为“术前吃饱才有力气”,这可能会危及生命!

流传的“全麻后变傻”其实是指“术后认知功能障碍”,这是麻药暂时抑制中枢神经系统的正常反应。现代全麻药物具有起效快、苏醒快、可逆转的特点,对大脑不会造成不可逆损伤。只有老年等高危人群可能出现短暂的记忆力或认知下降,但通常数天内即可恢复。

麻醉药物成瘾的关键在于“长期、大量、过量使用”。临床中麻醉用药是短期、按需使用的,且剂量严格控制在安全范围内。如果某种药物会因一两次使用就成瘾,根本不可能被批准用于临床。因此完全不必担心成瘾问题。

麻醉药物的剂量并非“越多越好”。麻醉医生会根据患者年龄、体重、手术类型等制定个体化方案,每种药物都有安全剂量范围。过量使用可能导致呼吸抑制、血压下降等危险,“刚刚好”才是最佳选择。

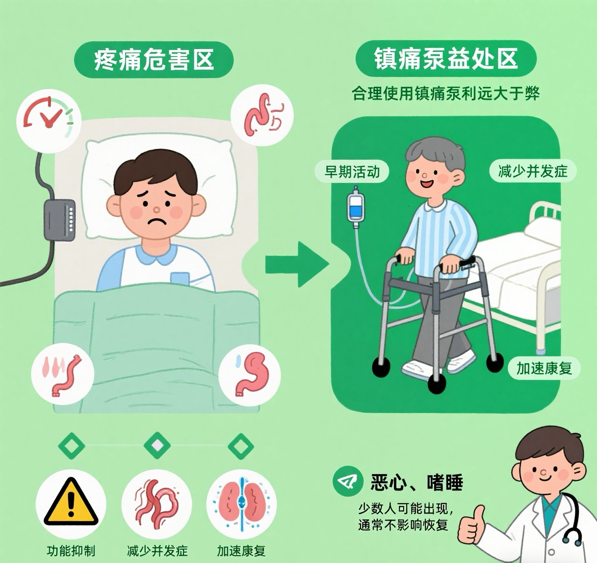

镇痛泵能显著缓解术后疼痛,但无法做到100%无痛。每个人的疼痛阈值不同,镇痛泵内的药物以固定速度输注,患者可按需按压加药按钮增强效果。轻微疼痛是正常现象,过度追求“完全无痛”可能增加药物副作用风险。

恰恰相反,合理使用镇痛泵利远大于弊。疼痛会导致血压升高、胃肠功能抑制、活动减少等问题,延缓康复;而镇痛泵能减轻疼痛,让患者更早下床活动,减少深静脉血栓、肺部感染等并发症。少数人可能出现恶心、嗜睡等反应,通常不影响恢复,无需过度担心。

剖宫产或分娩镇痛常用的麻醉药,常规剂量下不会进入乳汁影响新生儿。即使需要全麻,麻醉医生也会选择对哺乳影响小的药物,妈妈清醒且身体稳定后,在医生指导下即可正常哺乳。

麻醉医生术前告知风险,是履行法定的知情同意义务,绝非“吓唬人”。麻醉过程涉及呼吸、循环、神经等多个系统,个体差异和手术复杂性可能带来未知风险,知情同意书列举的是临床可能出现的情况,目的是让患者和家属了解风险、共同决策。医学的严谨,正是对生命的负责。

通过对上述十个麻醉误区的科普,希望广大朋友们能进一步了解麻醉,减轻顾虑,麻醉医生会在围术期全程为您的生命安全保驾护航。